5Gシステム等への電磁干渉防止のための

国際ガイドライン発行決定

2025.3.11

当研究所電磁波標準研究センター電磁環境研究室は、5Gの普及や電気電子機器の増加に伴い、CISPR(国際無線障害特別委員会)の電磁干渉防止に関する電磁雑音限度値設定ガイドライン改定の議論を主導してきた。2024年12月の各国投票の結果、同研究室が開発した確率モデルと雑音限度値の設定手法が採用されたガイドライン改定版の発行が決定した。さらに、本手法を用いて導出した5Gシステムの電磁干渉防止のための電磁雑音限度値が、世界初の40 GHzまでの電磁雑音限度値として国際規格原案に反映されることが決定した。

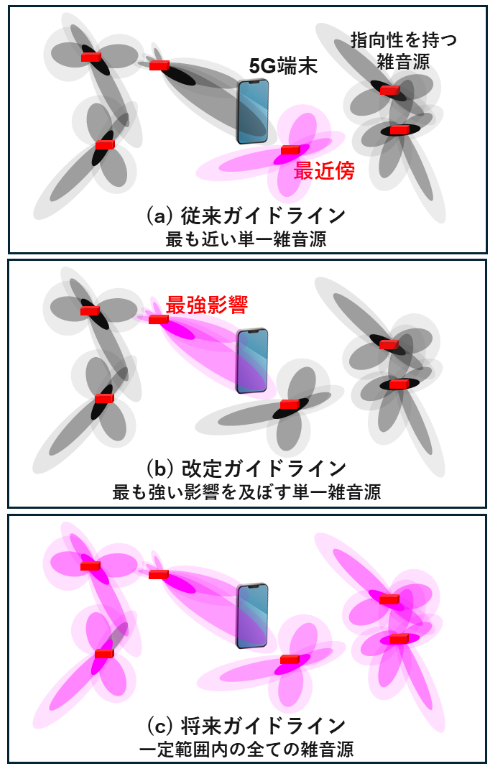

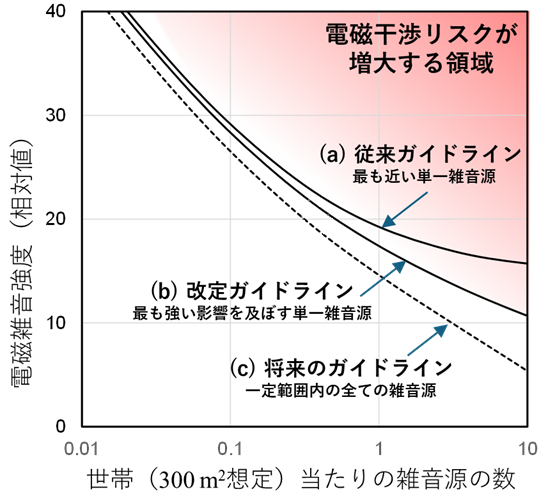

従来のガイドラインでは、無線通信端末に最も近い単一の電磁雑音源のみを考慮して電磁雑音限度値を設定していた(図1(a))。しかし、省エネ家電等の普及により、狭い空間に多数の電磁雑音源が存在する状況となり、従来の手法では電磁干渉リスクを過小評価する可能性が指摘されていた。そこで、松本泰研究員を中心とする研究グループは、最も強い電磁干渉を及ぼす単一の電磁雑音源(図1(b)、必ずしも最も近いとは限らない)と、一定範囲内の全ての電磁雑音源(図1(c))の影響をそれぞれ考慮し、電磁雑音強度の確率分布を定式化し、電磁雑音源が高密度に存在する環境でも電磁干渉を抑えるための適切な電磁雑音許容値を設定することを可能とした(図2)。この成果を4編の論文にまとめ、これらを根拠として12件の国際標準化寄与文書を提出し、計画的に議論をリードした結果、図2(b)の最強雑音源モデルがガイドラインに反映された。図2(c)の全雑音源モデルは将来ガイドラインの改定が決定した際に適用可能である。

CISPR国際規格の電磁雑音限度値は世界各国のあらゆる電気・電子機器に対して適用されるものであり、CISPR国際標準化ポリシーは、電磁雑音限度値の策定に際し、本ガイドラインもしくは同等手段を用いた検証を義務付けている。本研究成果は国際ガイドライン採用によって世界規模の波及効果を得たと同時に、40 GHzまでの電磁雑音限度値導出という世界初の成果は、自動運転やドローンの本格的利用が見込まれるSociety 5.0の実現に向けた適切な電磁環境の構築に大きく貢献するものとなった。

図1:国際ガイドラインの雑音モデル

図2:国際ガイドラインから導出される電磁雑音限度値の概念